摘要:李姓,作为中华第一大姓,其源远流长,枝繁叶茂。关于其起源,学界普遍尊奉上古贤臣皋陶为血缘始祖。然而,史载皋陶有三子:伯益、仲甄、少偃。李姓究竟出自哪一脉,历来众说纷纭,或言伯益,或言仲甄,甚至有言少偃者。本文旨在通过对《史记》、《新唐书》、《元和姓纂》等核心史料的系统梳理与辨析,结合上古姓氏制度、封地变迁及音韵训诂,厘清从皋陶到利贞的完整世系,论证李姓直系血缘始祖应为皋陶次子仲甄而非长子伯益,并对“伯益说”的成因与流传进行探讨,以期还原李姓起源的真实脉络。

关键词:李姓起源;皋陶;伯益;仲甄;利贞;嬴姓;血缘世系

引言:一个千古之问。“木有本,水有源。”寻根问祖,是中华民族文化心理的深层烙印。对于全球超过一亿的李姓族人而言,探寻姓氏的源头,不仅是对家族历史的追溯,更是对华夏文明早期演进的回望。在众多李姓谱牒和史籍中,一个被广泛接受的观点是,李姓的血缘始祖,是上古时期与尧、舜、禹齐名的圣贤——皋陶。

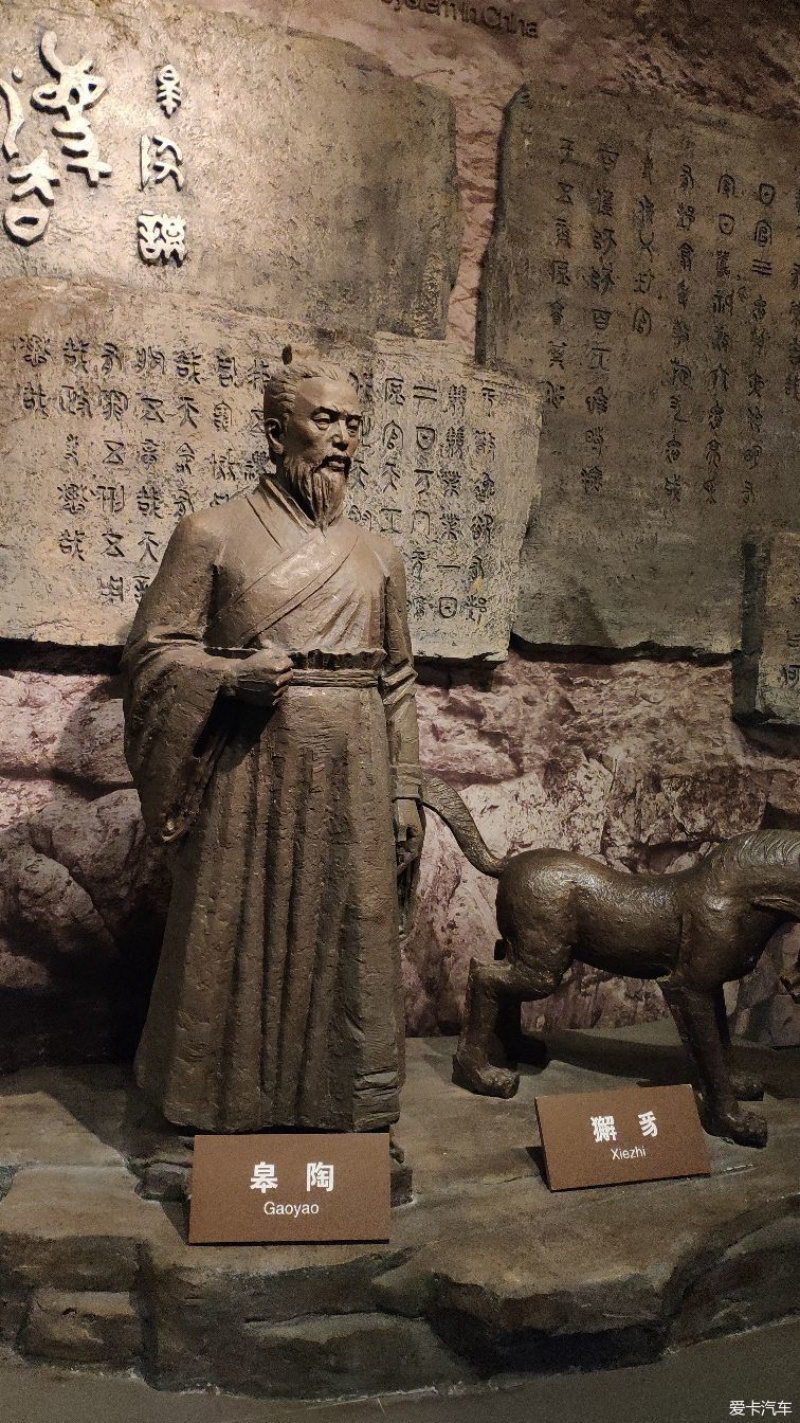

皋陶,传说中是中国司法的鼻祖,以正直、智慧著称,被舜任命为“大理”,负责刑律之事,为后世所敬仰。然而,当我们将目光投向其家族世系时,一个关键问题浮出水面。据《史记·秦本纪》等文献记载,皋陶有三子,分别是长子伯益、次子仲甄、三子少偃。既然皋陶是李姓的血缘始祖,那么李姓的血缘,究竟是经由哪一位儿子传承下来的呢?

这个问题看似简单,实则牵涉到上古姓氏制度、家族分封、史书记载的歧义以及后世谱系的建构等多个复杂层面。目前,流传最广的说法是“伯益说”,认为李姓出自伯益一脉。但细究史料,此说存在诸多难以自洽之处。本文将立足于严谨的考证,逐一辨析各说之优劣,并提出一个更为符合逻辑与史实的结论:李姓的直接血缘始祖,应为皋陶的次子——仲甄。

一、李姓起源的“皋陶→利贞”主干框架。在讨论具体出自哪一子之前,我们首先需要确立李姓起源的基本框架,这个框架在正史中有明确的记载,是所有后续讨论的基石。

1.皋陶:李姓的“血缘始祖”。皋陶被尊为李姓血缘始祖,主要基于两个层面的原因:官职与“理”姓的关联:《史记·五帝本纪》索引引《帝王世纪》云:“皋陶生于曲阜,曲阜偃地,故帝因之而以赐姓曰偃。舜禅禹,禹即帝位,以咎繇(皋陶)最贤,荐之于天,将有禅之意,未及而卒。封皋陶之后于英、六。”更重要的是,皋陶担任“大理”之职。“大理”是上古时期掌管刑狱的最高长官。据《新唐书·宗室世系表》记载:“李氏出自嬴姓。帝颛顼高阳氏生大业,大业生女华,女华生皋陶,字庭坚,为尧大理。”皋陶的后裔,有以其官职“理”为氏者,形成了最早的“理”氏。这便是李姓的前身。

血缘上的远祖:从血缘上看,皋陶是李姓族谱上第一位有明确记载的、具有崇高地位的男性祖先,是“血缘始祖”(李姓族人的共同父系祖先)。

2.“理利贞”事件:从“理”到“李”的转折点。李姓由“理”变为“李”,是姓氏演变史上一个关键性事件,其主角是理徵之子——理利贞。

史料记载:《新唐书·宗室世系表》与《姓氏急就篇》等书记载了大致相同的故事:商朝末年,皋陶的后裔理徵,仍任“大理”之职,因执法不阿(劝阻商纣王杀其叔叔比干),得罪了商纣王而被杀。理徵的妻子契和氏带着年幼的儿子利贞逃亡。逃难途中,饥渴难耐,幸得路旁一棵“木子树”(即李子树)的果实充饥,才得以活命。为了感念“木子”的救命之恩,也为了躲避纣王的追捕,利贞便改“理”氏为“李”氏。理利贞因此被奉为李姓的“得姓始祖”。

历史意义:这个故事虽然带有传说色彩,但它清晰地勾勒出李姓形成的两个关键要素:一是姓氏的变更(理→李),二是变更的原因(避祸与报恩)。自此,“李”作为一个正式的姓氏登上了历史舞台,理利贞也成为所有李姓族人可以明确追溯的、拥有“李”姓的第一位先祖。

至此,我们得到了一条清晰的脉络:皋陶(得“理”氏)→ …… → 理徵 → 理利贞(改“理”为“李”)。 问题的关键在于,连接皋陶与理徵的中间环节,即皋陶的哪一子,传承了这一支血脉?

二、众说纷纭:三子之中,谁为李祖?关于皋陶三子与李姓的关系,主要有三种说法,其中“伯益说”影响最大,“仲甄说”证据最确凿,“少偃说”则较为罕见。

1.“伯益说”的流行及其矛盾。“伯益说”是当前最为流行的观点,许多族谱和网络资料均持此论且标注于世系表上,其依据主要在于伯益的显赫地位。

伯益的功绩与封地:伯益,名益,一作伯翳、大费,是皋陶长子。他是舜、禹时期的重要人物,辅佐大禹治水有功,被舜赐姓“嬴”。《史记·秦本纪》明确记载:“大费拜受,佐舜调驯鸟兽,鸟兽多驯服,是为柏翳。舜赐姓嬴氏。”大禹晚年,曾有意禅位于伯益,但伯益谦让,最终被启夺位,开启了夏朝。伯益的后裔分封各地,形成了嬴姓十四氏,如徐氏、郯氏、莒氏、终黎氏、运奄氏、菟裘氏、将梁氏、黄氏、江氏、修鱼氏、白冥氏、蜚廉氏、秦氏、赵氏等。可见,伯益一脉极为昌盛,是秦、赵等强国的直系祖先。

“伯益说”的逻辑:持此论者认为,既然伯益是皋陶长子,且其后裔嬴姓诸国遍布天下,李姓作为嬴姓(或偃姓)的一支,自然也应出自伯益。他们将“理”氏视为伯益后裔中,以官为氏的一个分支。

此说的内在矛盾:一是世系断裂。如果李姓出自伯益,那么从伯益到理徵之间的世系,在正史中找不到任何明确的记载。史书详细记载了伯益长子大廉(鸟俗氏)、次子若木(费氏)的传承,以及他们如何分封建立徐、黄、江、秦、赵等国,却从未提及其中有一支“理”氏。将“理”氏强行嫁接到伯益名下,缺乏直接的史料支撑,显得突兀。二是姓氏混淆。伯益被赐“嬴”姓,其后裔以国为氏,形成了庞大的“嬴姓集团”。而李姓的前身“理”氏,源于皋陶的“大理”官职。在“姓”与“氏”严格区分的上古,“理”是一个独立的“氏”,它直接源于皋陶本人,而非必须通过伯益来传递。将“理”氏归于伯益的嬴姓系统,是对上古姓氏制度的简化与误读。

史料反证:最重要的反证来自于《新唐书》本身。该书在《宗室世系表》中,虽然开篇称“李氏出自嬴姓”,似乎与伯益的嬴姓挂钩,但在具体罗列世系时,却清晰地写道:“皋陶生伯益,伯益生恩成,恩成以下,世失其序。至理徵,为商纣大理。”这里的“世失其序”四个字至关重要,它表明唐代史官也承认,从伯益到理徵之间的传承是断裂的、无法考证的。这恰恰说明,李姓并非出自伯益这一有明确记载的主脉。如果真是出自伯益,以唐代修史的严谨,必然会尽力去连接这段世系,而不是用“世失其序”来模糊处理。

2.“少偃说”的考辨。关于三子少偃,史书记载极少,其事迹、封地均不可考。仅在一些地方志或民间谱牒中偶有提及,认为李姓出自少偃。此说缺乏任何正史依据,基本可以视为后世附会,无法作为严谨的学术观点。

3.“仲甄说”的史料依据与逻辑推演。在排除了“伯益说”和“少偃说”之后,我们将目光聚焦于次子仲甄。此说虽然在民间流传不广,但在核心史料中却能找到最直接、最连贯的证据链。

核心史料:《元和姓纂》的明示。唐代林宝所著的《元和姓纂》,是中国古代姓氏学的巅峰之作,其史料价值极高。该书在“李”姓条目下,给出了一个至关重要的记载:“李,嬴姓。皋陶之后,世为大理,以官为氏。裔孙理徵,得罪于纣。其子利贞,逃难伊侯之墟,食木子得全,因变姓李氏。利贞十一代孙老聃,名耳,字伯阳,居苦县赖乡曲仁里。”这段话看似与《新唐书》相似,但关键在于它隐含的逻辑。它没有像《新唐书》那样,先提伯益再言“世失其序”,而是直接将“皋陶之后”与“世为大理”联系起来。这表明,在《元和姓纂》的编纂者看来,“大理”这个官职及其形成的“理”氏,是皋陶直系后裔的传承,与伯益一脉的“嬴姓”封国系统是并行的两条线。

关键证据:《新唐书》的世系罗列。让我们再次回到《新唐书·宗室世系表》,这次我们仔细看它如何处理仲甄:“皋陶生伯益、仲甄。”在列举了三子之后,该书并未对伯益的后裔如何传承至李姓进行有效连接,而是将重点放在了“理”氏的延续上。结合《元和姓纂》的记载,我们可以做出如下合理推演:一是分封与传承。皋陶作为大族长,其子嗣各有分封和传承。长子伯益在其有影响力的时候安排职位且因功被赐“嬴”姓,其后裔以封国为氏,建立了徐、黄、江、秦、赵等诸侯国,这是“封国系统”;二是官职的继承。次子仲甄,则继承了父亲皋陶的“大理”官职,或其家族世代担任此职,形成了以官为氏的“理氏家族”。这个家族与伯益的“嬴姓”家族同源(都是皋陶之后),但发展路径不同。一个走向政治分封,成为一方诸侯;一个则世代为官,在中央王朝担任司法要职;三是世系的延续。仲甄的后裔,世代为“大理”,这条脉络相对低调,不如伯益后裔建立的诸侯国那般显赫,因此史书记载不多。但这恰恰是“理”氏得以纯正传承的原因。从仲甄开始,到其子、孙,一代代传承“大理”之职,直至商末的理徵。这条线是连续的、直接的;四是“伯益生恩成”的再解读。《新唐书》中“伯益生恩成,恩成以下,世失其序”这句话,很可能是一种修史时的“调和”之举。唐代史官一方面知道李姓尊皋陶为祖,另一方面也知道伯益是皋陶最著名的儿子,为了将李姓纳入这个显赫的家族体系,便将伯益列为李姓世系的起点。但由于无法连接,只能用“世失其序”来掩饰。而真正的传承者——仲甄,则因地位不如伯益显赫,在史书中被一笔带过,其作为“理”氏直系祖先的关键作用被模糊化了。因为,一是逻辑上的合理性,解决了世系断裂问题。将李姓直系祖先定为仲甄是只可意会不可言传的,这样完美隐含性的地解释了为何从皋陶到理徵的“理”氏传承是清晰的,而与伯益的“嬴姓”诸侯系统是分离的。二者各自传承,自然世系不同;二是符合上古宗法制度。在宗法制度下,长子伯益继承的是“宗子”地位和主要的政治遗产(如赐姓、封地),而次子仲甄则继承了家族的特定职业或官职。这种“长子主外,次子主内”或“长子继封,次子继业”的模式,在古代家族中是普遍存在的。仲甄继承“大理”之职,完全符合这一逻辑;三是音韵与训诂的佐证。皋陶的“皋”与“理”在古代音韵上是否有联系?虽无直接证据,但“理”氏源于官职,这一点是确凿的。而仲甄的名字“甄”,有“陶冶、鉴别”之意,与“大理”所司的“明辨是非、审断案情”的职责在内涵上有着微妙的关联,这或许暗示了仲甄一脉与司法官职的紧密联系。

三、李姓起源证据再辨析:伯益说 vs仲甄说。在李姓起源的讨论中,“伯益说”与“仲甄说”是两大核心观点。前者流传甚广,影响深远;后者则证据更为扎实,逻辑更为严谨。这些需要从证据的强度、性质和关联性等多个维度,对二者进行详细的剖析。

1.“伯益说”的证据分析:显赫光环下的逻辑断裂。“伯益说”的核心论点是,李姓出自皋陶长子伯益。其证据主要建立在伯益的显赫地位和部分史书的模糊记载之上。

证据一:伯益的崇高地位与“嬴姓共祖”身份。证据呈现:

正史记载:《史记·秦本纪》明确记载:“大费(伯益)拜受,佐舜调驯鸟兽,鸟兽多驯服,是为柏翳。舜赐姓嬴氏。”伯益因辅佐舜、禹功勋卓著,被赐予“嬴”姓,成为嬴姓各氏族的共同始祖。

后裔显赫:伯益的后裔分封各地,建立了强大的诸侯国,如秦、赵、徐、江、黄等。其中,秦国和赵国更是战国时期的霸主级强国。这种“帝王将相,宁有种乎”的显赫家世对后世具有强大的吸引力。

证据强度分析:虽然表面强度极高,伯益是上古时期确凿无疑的历史名人,其“嬴姓始祖”的身份和显赫后裔,都是白纸黑字记载于正史之中,无可辩驳。但是内在弱点是相关性弱,存在逻辑跳跃。伯益的“嬴姓”系统与李姓的“理/李”系统,是两条不同的发展路径。第一,姓氏来源不同。伯益一脉的“嬴”是“赐姓”,其后裔多以“封国”为氏(如赵氏、秦氏),这是典型的“以国为氏”;第二,李姓来源不同。李姓的前身“理”氏,源于皋陶的“大理”官职,是典型的“以官为氏”;第三,逻辑谬误。“伯益说”的支持者常常犯下“偷换概念”的错误,即因为伯益是皋陶最著名的儿子,所以皋陶的所有后裔(包括李姓)都应出自他。这如同一个家族的长子成了大企业家,次子成了著名学者,后人不能因为企业家名气大,就说所有学者都是企业家的后代。二者同源,但分支不同。

证据二:《新唐书·宗室世系表》的记载。证据呈现:《新唐书·宗室世系表》开篇即言:“李氏出自嬴姓。帝颛顼高阳氏生大业,大业生女华,女华生皋陶,字庭坚,为尧大理。皋陶生伯益……”

证据强度分析:虽然表面强度高,作为官修正史,《新唐书》的权威性不容置疑。它将“李氏”与“嬴姓”直接挂钩,似乎为“伯益说”提供了最直接的支持。但是内在弱点是断章取义,存在关键性“留白”。如果我们继续往下读,就会发现其内在的矛盾和无奈,“皋陶生伯益。伯益生恩成,恩成以下,世失其序。至理征,为商纣大理。”这句“世失其序”是整段记载的“阿喀琉斯之踵”。它以最坦诚的方式,暴露了“伯益说”的致命缺陷。第一,无法连接的世系。唐代的史学家们掌握着比我们更丰富的史料,但他们也找不到从伯益到理征之间任何可靠的传承记录。如果李姓真的出自伯益这一主脉,这段世系理应被详细记录,而不是用“失序”二字一笔带过;第二,修史者的“调和”之举。这很可能是一种政治与文化上的“攀附”。李唐皇室为了抬高自己的门第,希望将家族谱系与上古最显赫的圣贤之一——伯益(以及其后裔秦、赵)联系起来。于是,他们构建了“李氏出自嬴姓”的框架,但面对无法弥合的史料鸿沟,只能用“世失其序”来做一个技术性处理,既表达了尊崇,又保留了学术上的诚实;第三,证据的“反向证明”。这句话非但没有证明“伯益说”,反而反向证明了李姓并非出自伯益一脉。因为如果是,史官会竭力去考证和填补,而不是承认“失序”。

证据三:民间谱牒与口述传统。证据呈现:大量李姓家谱、族谱在追溯源头时,都采纳“皋陶-伯益-李氏”的说法。

证据强度分析:虽然表面强度广,流传范围广,接受度高。但是内在弱点是可信度低,存在“层累地造成”的特征。第一,后世修撰。绝大多数现存家谱都是宋、明、清时期修撰或重修的。修谱者往往会参考当时的“主流观点”或权威史书(如《新唐书》);第二,攀附心理。修谱时,家族倾向于选择一个更光荣、更显赫的祖先。伯益的“嬴姓始祖”身份,显然比默默无闻的仲甄更具吸引力。因此,家谱中的“伯益说”,很可能是后世对《新唐书》说法的“复制”和“强化”,而非独立的史料来源。

所以说,“伯益说”其证据看似强大,实则建立在“光环效应”和“逻辑跳跃”之上。核心史料《新唐书》的记载,非但未能提供支持,反而以“世失其序”的自我否定,揭示了该说的根本性缺陷。因此,“伯益说”更像是一个被后世建构起来的、符合文化心理预期的“美丽故事”,而非严谨的历史事实。

2.“仲甄说”的证据分析:被遮蔽的清晰脉络。“仲甄说”认为李姓出自皋陶次子仲甄。其证据虽不如“伯益说”那般显赫,但环环相扣,逻辑严密,更符合历史情理。

证据一:《元和姓纂》的“直接传承”逻辑。证据呈现:唐代林宝的《元和姓纂》是姓氏学的权威著作,其记载为:“李,嬴姓。皋陶之后,世为大理,以官为氏。裔孙理征……”

证据强度分析:不但表面强度极高,虽与《新唐书》同为唐代权威著作,但《元和姓纂》是专门的姓氏学专著,其专业性更强而且内在优势为逻辑连贯,直指核心。第一,绕开了伯益。该书没有提及伯益,而是直接将“皋陶之后”与“世为大理”联系起来。这暗示了“大理”这个官职及其形成的“理”氏,是在皋陶的直系后裔内部传承的,无需经过伯益这个“中转站”;第二,构建了完整的逻辑链:皋陶(大理)→ 后裔(世为大理)→ 理征(大理)→ 利贞(改姓)。这个链条是完整的、自洽的。它解释了“理”氏的来源、传承和最终演变,没有留下任何“世失其序”的缺口;第三,与《新唐书》形成互补与反差。《新唐书》是“政治谱系”,强调李唐皇室的“高贵出身”;《元和姓纂》是“姓氏谱系”,更注重姓氏本身的演变逻辑。二者对比,后者显然更接近历史真相。证据二:上古宗法与官职继承制度的合理性。证据呈现:在宗法制度下,家族内部有明确的分工。长子(伯益)往往继承宗子地位和最重要的政治遗产(如封地、爵位)。而其他儿子(如仲甄)则可能继承家族的特定技能或官职。

证据强度分析:虽然表面强度间接,但极具说服力。这是基于对上古社会结构的理解,而且内在优势完美解释了“双线并行”的现象。第一,分工明确。皋陶家族拥有两大核心资产:一是政治地位(可转化为封国),二是专业技能(司法)。长子伯益继承了前者,被赐姓“嬴”,开枝散叶,成为诸侯。次子仲甄则继承了后者,担任“大理”,形成了以官为氏的“理”氏家族;第二,解释了为何伯益一脉无“理”氏。因为伯益及其后裔忙于经营自己的封国,其身份是“国君”或“贵族”,而非中央王朝的“司法官”。他们的“氏”也自然与封国名挂钩;第三,解释了为何仲甄一脉不显赫。“理”氏家族世代为臣,是技术官僚,其政治影响力和社会声望远不及裂土封疆的伯益后裔。这正是他们在史书中记载寥寥,却能将“大理”之职稳定传承下来的原因。低调,反而保证了传承的纯粹性。

证据三:对《新唐书》记载的重新解读。证据呈现:《新唐书》:“皋陶生伯益、仲甄。”

证据强度分析:虽然表面强度看似简单,但信息量巨大。其内在优势是提供了关键的“连接点”。第一,承认了仲甄的存在。作为正史,它明确记录了仲甄是皋陶的儿子,这是“仲甄说”的立论基础;第二,“沉默”的证据。在列举了三子之后,《新唐书》立刻转向伯益,而对仲甄、少益再无下文。这种“沉默”本身就是一种证据。它表明,在唐代史官的认知里,仲甄一脉并非“嬴姓诸侯”系统的一部分,因此无需在“宗室世系”的宏大叙事中详述。但他的存在,为我们填补“世为大理”的世系空白,提供了最合理的人选;第三,逻辑重构。结合《元和姓纂》,我们可以将《新唐书》的记载重构为,皋陶有二子,长子伯益,受封嬴姓,其后为诸侯;次子仲甄,继承大理,其后为理氏。李氏,即出自仲甄这一支。

所以说,“仲甄说”其证据链是“核心史料(《元和姓纂》)+制度合理性(宗法继承)+辅助史料(《新唐书》对仲甄的记载)”。它没有光环,却严丝合缝地解释了李姓起源的所有关键环节。为何姓“理”、为何能“世为大理”、为何与伯益的嬴姓系统并行不悖、为何《新唐书》会出现“世失其序”的尴尬。它将李姓的起源从一个“神话传说”拉回到了“历史逻辑”的层面。

3.综合对比与最终结论。在核心证据上,“伯益说”是因为伯益的地位显赫但《新唐书》却模糊记载,证据性质是基于声望的“光环证据”,存在逻辑跳跃,并且世系连接上断裂,无法解释从伯益到理征的传承,只能用“世失其序”搪塞。况且其逻辑自洽性低,无法解释为何嬴姓主脉中会分化出一个以官为氏的“理”氏,与《新唐书》自身的“世失其序”记载直接矛盾,可信度较低,更像是后世的“文化建构”和“谱系攀附”。而“仲甄说”在核心证据上,《元和姓纂》的直接逻辑和上古宗法制度,证据性质是基于事实与制度的“逻辑证据”,环环相扣而且世系连接连贯,完美构建了“皋陶→仲甄→……→理征”的世系。更重要的是逻辑自洽性高,完美解释了“封国系统”与“官职系统”的并行发展。在史料上与《元和姓纂》、《新唐书》的记载均无矛盾,且能统一解释,可信度较高,更符合历史情理和史料内在逻辑。

最终结论是,通过对双方证据的详细分析,我们可以清晰地看到,“伯益说”是一个建立在名人光环和后世攀附心理之上的“美丽误会”,其核心证据经不起推敲,存在无法弥补的逻辑断裂。而“仲甄说”虽然在民间流传不广,但其证据链更为坚实、严谨,能够合理解释李姓起源过程中的所有关键节点,符合上古社会的宗法与职官制度。因此,李姓出自皋陶次子仲甄,是目前为止最符合历史逻辑和史料证据的结论。皋陶是李姓的血缘始祖,而仲甄则是将这一血脉通过“大理”一职,直接传承至理征、利贞的关键性直系先祖。承认这一点,不仅是对历史的尊重,更是对李姓家族那低调而坚韧、历经千年而不绝的内在精神的最好诠释。

四、结论:拨开迷雾,正本清源。综合以上考证,我们可以得出以下结论:

1. 皋陶是李姓无可争议的血缘始祖。他因担任“大理”之职,其后裔以官为氏,形成了“理”氏,为李姓的诞生奠定了基础。

2.理利贞是李姓的得姓始祖。他在商末之际,为避祸而改“理”为“李”,是李姓作为独立姓氏的开创者。

3.在皋陶三子中,李姓的直接血缘始祖应为次子仲甄。伯益作为长子,其后裔以“嬴”姓分封各地,建立了强大的诸侯国,是秦、赵等国的祖先,其世系与李姓的“理”氏传承是并行发展的两条支脉。将李姓归于伯益,是后世修史者为攀附显赫而进行的“世系建构”,存在明显的史料断裂和逻辑矛盾。

4.仲甄继承了皋陶“大理”官职的传承,其后裔世代为“理”官,形成了一个相对独立且稳定的“理”氏家族。这条脉络从仲甄开始,历经数代,一直延续至商末的理徵,最终由理利贞改姓为李。这一传承路径,在《元和姓纂》的记载中得到了间接但有力的支持,并且在逻辑上完美地解决了“伯益说”无法逾越的障碍。因此,李姓的完整源流应是:血缘始祖皋陶 → 直系先祖仲甄(继承大理官职,形成理氏)→ …… → 理徵 → 得姓始祖理利贞(改理为李)→ 李耳(老子)→ ……。

厘清这一源流,不仅是对李姓家族历史的尊重,更是对上古复杂社会结构与姓氏制度的深刻理解。它告诉我们,历史并非简单的线性传承,而是如同一棵大树,从一个共同的根系(皋陶)分出粗壮的枝干(伯益的嬴姓诸国)和相对纤细却同样坚韧的分支(仲甄的理氏)。李姓,正是这根坚韧分支上,历经风雨、最终枝繁叶茂的硕果。今天的李姓后裔,在尊奉皋陶为远祖、感念利贞为得姓祖的同时,亦应知晓,在历史的长河中,还有一位名为仲甄的先祖,是连接这两位伟人的关键桥梁,是李姓血脉得以延续的真正守护者。

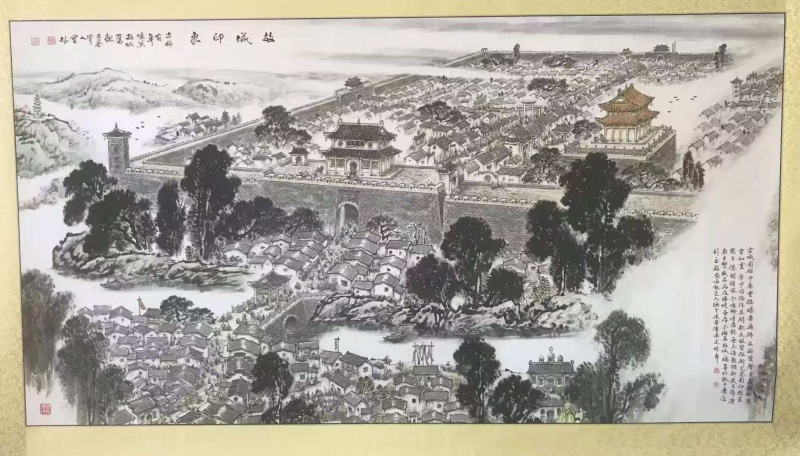

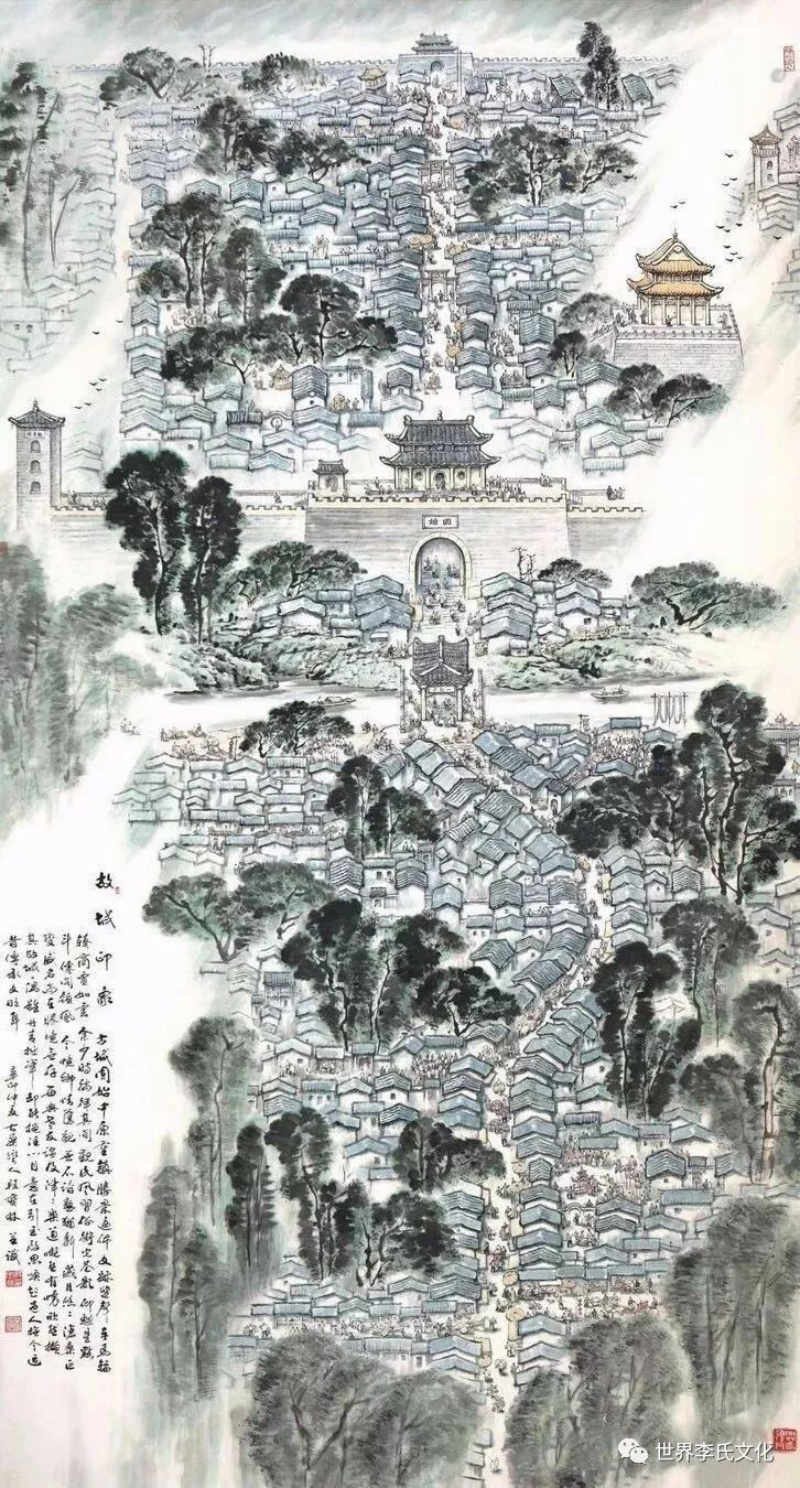

后注:固始古称蓼,邑地古属皋陶封地。《史记-夏本纪》记载:“禹封皋陶子仲甄于英。英后易名为蓼”。祀奉古圣法祖、李氏血缘始祖——皋陶与其子仲甄“蓼侯祠”旧址,位于河南省固始县老城区北大街,可见皋陶后裔尤其是天下李姓与固始蓼国的关系。

(附注:文中图片源自固始县知名画家段宝林先生所绘固始印象作品,右下角有蓼侯祠)

固始县李氏文化研究会-----李世平 李 军 李宝军